10月28日,中國證券投資基金業協會發布了《私募投資基金電子合同業務管理辦法(試行)(征求意見稿)》,(以下簡稱《辦法》)向全社會公開征求意見。《辦法》主要針對電子合同業務管理分為總則、服務機構展業要求、業務規范、自律管理和附則五個章節,共三十二條,明確了:

“基金當事人及電子合同業務服務機構法律關系、各方權利義務,電子合同涵義、法律效力及基本業務范圍,規范了電子合同業務服務機構系統評測與認證、運營技術、數據管理等,并規定了協會自律管理及過渡期安排等要求。”

《辦法》的發布主要是為規范私募投資基金電子合同業務活動,促進基金行業健康發展,保護投資者及相關當事人合法權益。其中附件1,針對電子合同涵義及法律效力,對電子合同的基本業務范圍和業務內容做出具體規定。

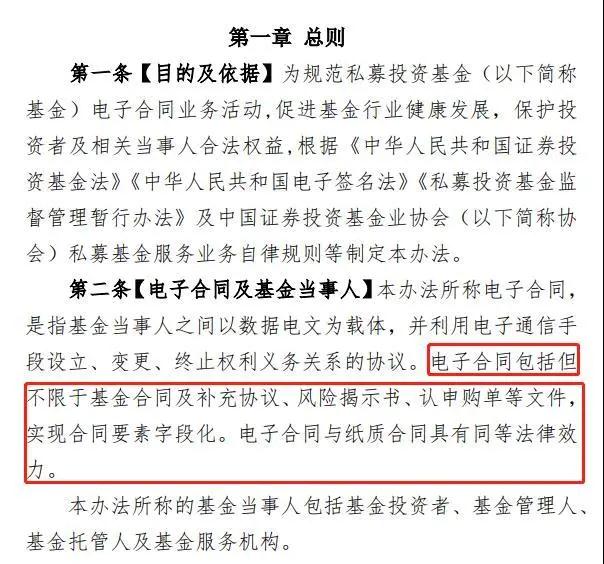

第一章|第二條中關于電子合同的涵義和法律有效性:

"電子合同包括但不限于基金合同及補充協議、風險揭示書、認申購單等文件,實現合同要素字段化。電子合同與紙質合同具有同等法律效力。"

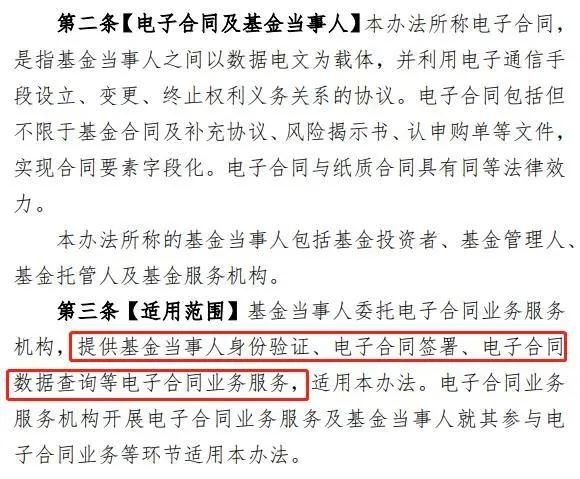

第一章|第三條明確了電子合同的適用范圍:

"基金當事人委托電子合同業務服務 機構,提供基金當事人身份驗證、電子合同簽署、電子合同數據查詢等電子合同業務服務,適用本辦法。電子合同業務 服務機構開展電子合同業務服務及基金當事人就其參與電 子合同業務等環節適用本辦法。"

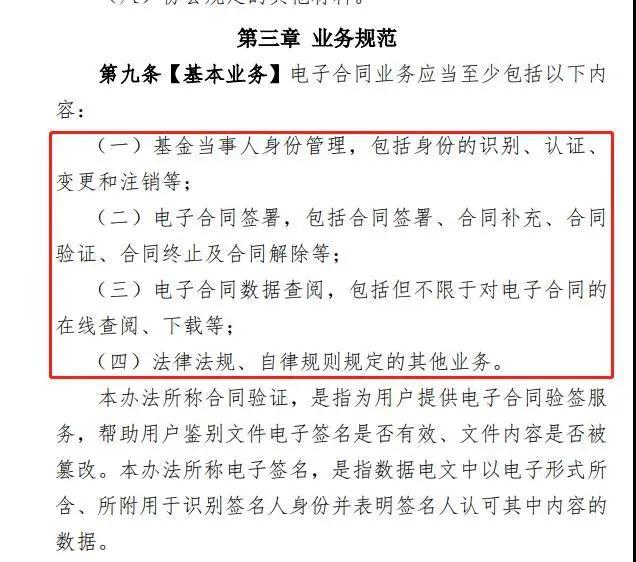

第三章|第九條明確了電子合同業務的內容:

"電子合同業務應當至少包括以下內容:

(一)基金當事人身份管理,包括身份的識別、認證、 變更和注銷等;

(二)電子合同簽署,包括合同簽署、合同補充、合同 驗證、合同終止及合同解除等;

(三)電子合同數據查閱,包括但不限于對電子合同的在線查閱、下載等;

(四)法律法規、自律規則規定的其他業務。"

此次《辦法》起草說明中還提到了發展電子合同業務的必要性,并從四個方面進行了闡述,一是降低合同被篡改風險;二是搭建業務落地場景,促進各主體間的市場化博弈和制衡;三是運用先進技術解決因合同引發的法律糾紛和投訴;四是節約運營成本,踐行ESG發展理念。

其中重點提到:推廣電子合同業務,可以降低私募投資基金行業風險,推動行業健康發展。電子合同業務是金融科技在私募投資基金領域的落地場景,通過電子合同可以銜接各主體,并促進各主體間的市場化博弈和制衡;同時,電子合同業務是區塊鏈、人工智能等技術實際落地基金行業的首選切入點,可以打通司法存證取證環節,解決行業因合同引發的法律糾紛和投訴。

早在2018年8月,中證機構間報價系統首單電子簽約私募基金產品已在中國證券投資基金業協會備案成功,推動了我國私募基金進入電子簽約時代。此次《辦法》發布,再次推進了私募基金電子合同業務發展,認可其法律效力,有望全面步入電子簽約時代。私募基金電子簽約將大大提高私募基金運營效率,降低運營成本,助力私募基金行業規范化、數字化發展。

簽盾電子合同聚焦私募基金行業傳統紙質合同簽署帶來的“身份認證難、紙質表單多、檔案管理繁瑣、業務審批效率低、貸后處置難”等痛點,提供電子簽約、實名認證、合同管理、區塊鏈存證保全、法律支持等一站式專業可靠的電子簽約解決方案,促進私募基金行業電子簽約流程更便捷,數據更安全,風控更合規。

簽盾電子合同提供多種靈活的對接方式,擁有SaaS云平臺、本地化部署、定制化開發等產品服務,滿足私募基金企業不同場景的需求,同時在簽署電子合同的過程中,簽盾電子合同通過實名認證,確保了合同簽署雙方真實身份;采用區塊鏈+時間戳等技術手段,保障合同簽署安全,確保電子數據的原始性、客觀性;此外簽盾還與多家司法機構合作,提供配套的司法服務,全方位保障用戶的合法權益。